コインを見つけたよ!

東京こどもコインページを見てみよう!

-

あなたの得点

- 点

-

- 点

未参加

-

- 点

未参加

-

- 点

未参加

答えに解説がない時はくわしく調べてみよう!

- 問

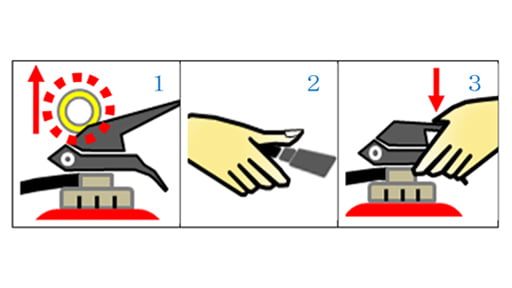

- 消火器の正しい使い方はどれでしょう?

答え.ピンを抜く→ホースをかまえる→レバーを握る - 解説

- まず黄色いピンを抜き、次にホースの先を燃えているものに向けて、最後にレバーを握ります。消火器を運びながらこの動作を行うことはとても危ないので、必ず、消火器を使う場所まで運んでから、この動作を行います。

- 問

- 煙の動き方で正しいのはどれでしょう?

答え.速いスピードで上の方に広がっていく - 解説

- 煙は階段などを伝わって、速いスピードで上の方に広がっていきます。階段など、たての空間を上がっていくスピードは1秒に3~5mで、廊下など、横への空間に広がっていくスピードは1秒間に約50cm~5mです。

- 問

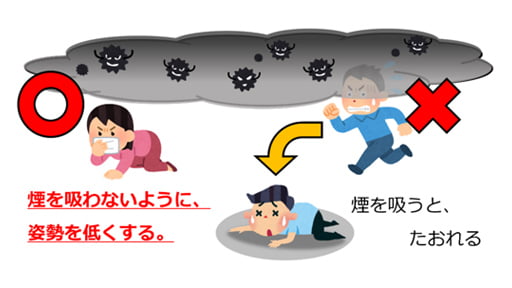

- 煙から安全に避難する方法として正しいのはどれでしょう?

答え.姿勢を低くして、煙を吸わないように階段から避難する - 解説

- 火事で亡くなる人の多くは、煙を吸い込んでしまい、避難できなくなってしまった事が原因です。煙には、有毒なガスが多く含まれており、1回か2回吸い込むだけでも危険です。煙を吸わないように、姿勢を低くして避難するようにしましょう。

- 問

- 地震が発生したときに最初に取る行動はどれでしょう?

答え.身の安全をはかる - 解説

- 家、学校、外などで、グラッと揺れを感じたら、揺れがおさまるまで、まず自分の頭や身体を守ることが大切です。普段から、自分の周りの様子をよく見て、倒れてきそうなものや落ちてきそうなものに気を付けるようにするだけでなく、ものが倒れたり落ちてこないように固定しておくなどの対策もしておきましょう。

- 問

- 119番通報をするときの話し方で正しいのはどれでしょう?

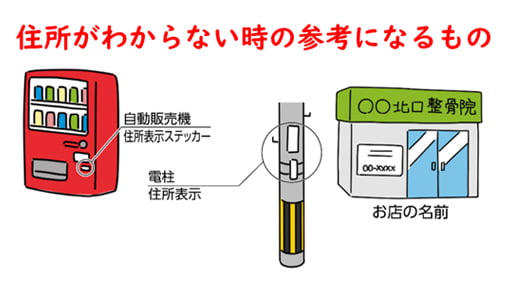

答え.落ち着いて、はっきり答える - 解説

- 119番通報をするときは、まず安全な場所に移動しましょう。そして、内容を説明するときには、「火災」か「救急」かをはっきり伝えて、その後聞かれた事に対して正確に、落ち着いて答えましょう。

また、通報の際には消防隊が向かう住所について聞かれますが、もし住所がわからない時は、建物の名称や近くの目印となるものを伝えてください。

- 問

- プレーパークとはどんな場所でしょう。

答え.木や泥んこ、落ち葉など自然の中でのびのびと遊べる場所 - 解説

- プレーパークでは、子供が木に登ってみたり、泥んこまみれになってみたり、火を使ってみたり、自然の中にある色々な素材や道具などを使って、自分の「やってみたい」をかなえられる遊び場だよ。

東京都内には約100か所のプレーパークがあるよ。近くにプレーパークがあるか調べてみて、遊びに行ってみよう。

- 問

- 子供の遊び場は、どういうふうにつくられることが大事でしょうか。

答え.子供の意見を聴いて、取り入れられていること - 解説

- 東京都では、どんな遊び場をつくるかを大人だけで決めないで、子供の皆さんの「こんな遊び場がほしい」といった声をちゃんと聞いて、取り入れていくことが大事だと考えているよ。

子供の意見を取り入れて遊び場をつくる区市町村を、東京都は応援しているよ。

- 問

- インクルーシブな遊び場とは、どのような遊び場でしょう。

答え.誰でも遊ぶことができる遊び場 - 解説

- インクルーシブな遊び場とは、年齢や性別、障害の有無などに関係なく、どんな子でも楽しく遊んだり過ごせたりできる遊び場のことだよ。

東京都では、インクルーシブな遊び場をつくる区市町村を支援しているよ。

- 問

- 子供が外で遊んでいる時間は、ここ数十年でどうなっているでしょう。

答え.減っている - 解説

- 調査によると、子供達が外で遊んでいる時間は、2時間11分(1981年)→1時間47分(2001年)→1時間12分(2016年)と、40年で1時間くらい減っているんだ。

東京都では子供がもっとのびのびと遊べるように、環境づくりを進めているよ。

- 問

- 遊ぶことは、子供にとってどんな良いことがあるでしょう?

(該当するものを全て選択)

答え.体を動かす力が上がる / 友達ができたり、もっと仲良くなれたりする / 気持ちがリラックスしたり、やる気が出たりする - 解説

- 国や東京都の調査研究によると、子供が遊ぶことは、運動する力が上がること、人を思いやること、やる気や幸せを感じることなど、いろんな良いことにつながると考えられているよ。

東京都では、子供が遊ぶことの大切さをたくさんの人に広めていく発信をしているよ。

- 問

- 東京都が指定する「伝統工芸品」として検査に合格した製品にはマークがついているよ。それにはどんな特徴があるかな?

答え.伝統の「伝」と、太陽のようなマークがある - 解説

- 太陽のようなマークは都の紋章なんだ。東京の発展を願って、太陽を中心に光が放たれているさまが表現されているよ。検査に合格したものについているから、探してみてね!

- 問

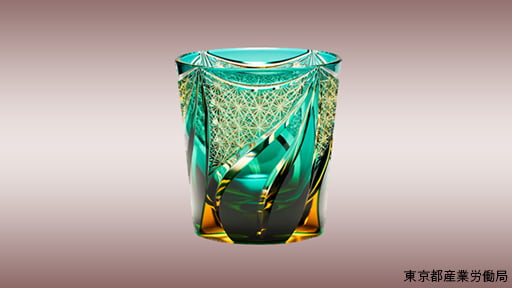

- 「江戸切子」と呼ばれる伝統工芸品は、色ガラスに、ある加工をしているよ。それは何かな?

答え.美しい模様をつける - 解説

- 江戸切子は、職人さんたちの手によって美しい彫り模様がつけられているよ。上からのぞきこむと万華鏡のように光が反射するものもあるんだよ!

- 問

- 江戸押絵羽子板(えどおしえはごいた)は、お正月に遊ぶ羽根つきをもとに作られた工芸品だよ。この羽子板には、どんな願いが込められているかな?

答え.女の子のすこやかな成長をねがう - 解説

- 1600年以降に、女の子の誕生を祝って、羽子板をおくる習慣が始まったんだ。職人さんは歌舞伎などの舞台をみてアイデアを考えたり、目鼻立ちや表情にこだわりながらつくることで、美しい羽子板を仕上げているんだよ。

- 問

- 東京都には、伝統工芸品を紹介する施設があるよ!次のうち、正しい名前はどれかな?

答え.江戸たいとう伝統工芸館 - 解説

- 台東(たいとう)区にあるから「江戸たいとう伝統工芸館」だよ!長い時間をかけて育まれて、受けつがれてきた職人さんたちの技術にふれられる施設、ぜひお出かけしてみてね。

- 問

- 「本場黄八丈」と呼ばれる絹の織物。これは東京都のある島しょ部でつくられているよ!どの島かな?

答え.八丈島 - 解説

- 本場黄八丈は、八丈島で育った草木のみを使って染められた絹の織物なんだ。近年は価値が上がっていて、着物と知り尽くした人からも愛されるものになっているよ。

- 問

- 沖ノ鳥島はどのような気候でしょう?

答え.年間を通して暖かい - 解説

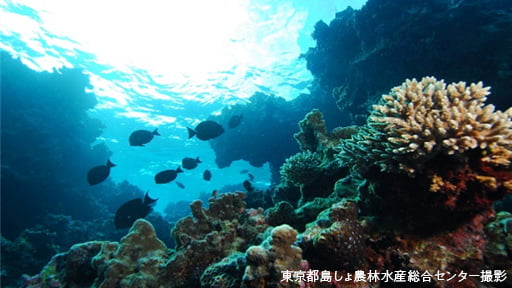

- 沖ノ鳥島は日本ではめずらしい熱帯気候の島で、年平均の気温は26.8℃です。島のまわりの海は、カツオやマグロなどの魚が卵を産む場所や移動ルートに当たることが知られています。

- 問

- 沖ノ鳥島は、空から見るとどんな形でしょう?

答え.なすのような形 - 解説

- 沖ノ鳥島の形はなす型に近く、東京ドーム107個分もの大きさになります。潮が満ちて海面の高さが一番高くなった状態の時でも海面上に残る島が二つあり、その島の周囲は直径約50mの護岸コンクリートで守られています。

- 問

- 南鳥島は、日本で一番◯にある島です。

◯に入る方角はどれでしょう?

答え.東 - 解説

- 南鳥島は、日本で一番東にある島です。「南」とつくので間違われやすいですが、日本で一番南にある島は沖ノ鳥島です。

南鳥島には滑走路や船着き場、国で働く人たちの施設があり、港の整備や気象観測などが行われています。

- 問

- 南鳥島の特徴は次のうちどれでしょう?

※当てはまるものを全てえらんでね

答え.正三角形に近い形 / 皇居とほぼ同じ大きさ / 日本で一番早い初日の出を見られる - 解説

- 南鳥島の形は、正三角形に近く、皇居とほぼ同じ大きさです。日本で一番東にある南鳥島は、日本で一番早い初日の出を見ることができる場所です。

- 問

- 沖ノ鳥島と南鳥島は何でできているでしょう?

答え.サンゴ - 解説

- 沖ノ鳥島と南鳥島は、沈んだ火山島の上に、たどり着いたサンゴが積み重なってつくられた島です。

- 問

- 東京都にある道路*は全部でどのくらいの長さになるでしょう?

※公道:道路法による道路(個人所有等の土地を利用した道路を除く)

答え.24,758km - 解説

- 都内の道路を繋げると地球を3分の2周できる長さだよ。 (赤道の周囲の長さの約3分の2)そのうち、都が管理する道路の長さは2,241㎞で、これは北海道から沖縄までの距離と大体同じだよ。道路をパトロールして、路面のガタツキを直したり街路樹の手入れをすることで、安全で快適な道路を維持しているんだ。

- 問

- 車が通る道路の舗装は完成してから何年で壊れしまうでしょうか?

答え.平均10年 - 解説

- 車の重さなどによって、舗装が壊れてしまうんだ。道路を守るために、定期的に補修しているんだよ。

- 問

- 東京都では道路整備(みちづくり)を進めています。道路を整備することで、まちにはどのような変化があるでしょうか?

(該当するものを全て選択)

答え.渋滞が減る / 火事が広がりにくくなる / 緑があふれまちの景色がよくなる - 解説

- 道路は身近で生活に重要な役割を担っているよ。道路整備をすることで、渋滞がなくなり人やモノがスムーズに移動できるようになるよ。道路によって十分な空間が確保され火事が広がりにくくなったり、街路樹でみどりがあふれまちにうるおいや安らぎが生まれるよ。

- 問

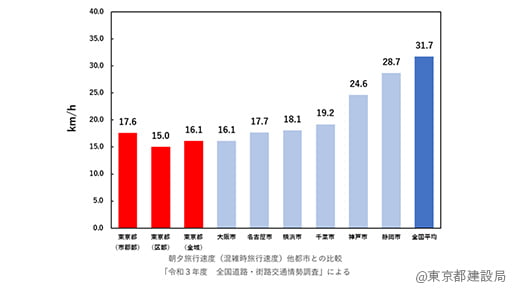

- 都内を通行する車の速度*は、全国平均(31.7km/h)より速い?遅い?

※7~9時、17~19時の朝夕旅行速度(混雑時旅行速度)

答え.全国平均より遅い - 解説

- 都内を通行する車の速度は16.1㎞/hで、全国平均(31.7km/h)の半分ほど遅くなっているよ。

区部では15.0km/h、市郡部では17.6km/hと区部の方が少し遅いね。

- 問

- 東京都では東京駅付近の地下に新しい高速道路*をつくります。地下を通る鉄道を何本避けてつくらなければならないでしょうか?

※新京橋連結路

答え.3本 - 解説

- (JR京葉線、東京メトロ銀座線、都営浅草線)

地下鉄のほかにも、電気・ガス・水道といったみんなの生活を支えるライフラインと呼ばれるものが道路の下には埋まっているんだよ。ライフラインについては、避けたり、動かしてもらったりするよ。地下に新しい道路をつくるのはとっても難しいことだけど、高速道路は車が速く遠くへ移動するために必要な道路なんだよ。

- 問

- 東京都などで2025年11月に開催される国際的なスポーツ大会「デフリンピック」。「デフリンピック」とはどんな大会かな?

答え.耳がきこえない・きこえにくい選手のための国際スポーツ大会 - 解説

- 「デフ(Deaf)」は英語で、「耳がきこえない」という意味をもつ言葉だよ。だから、デフリンピックはきこえない・きこえにくい選手のための国際的なスポーツ大会ということになるんだ!

- 問

- デフリンピックは、どれくらいの頻度で開催される?

答え.4年に1度 - 解説

- デフリンピックは4年に1度開催されているよ。夏の大会と、冬の大会が、2年ごとに交互に行われるから、オリンピック・パラリンピックと一緒だね!

- 問

- 東京2025デフリンピックで行われる競技は?

答え.ボウリング - 解説

- 東京2025デフリンピックではボウリングのほかに、陸上やバドミントン、サッカーなどの競技も行われるんだよ!競技の数は、ぜんぶで21競技。世界中の選手が活躍する姿をおうえんしよう!

- 問

- 競技のスタート合図には、ある特徴があるよ。それはなんだろう?

答え.「目」で見えるようにする - 解説

- デフリンピックでは、競技中は補聴器などを外して、全員が公平にきこえない立場で競技をするから、旗や手をあげる、ランプで知らせるなどの方法でスタートを知らせているよ。

- 問

- 試合中に客席から選手をおうえんしたいとき、どんな方法で伝えるのがいい?

答え.手話を使う - 解説

- 声援がきこえない・きこえにくいこともあるから、おうえんに使える手話言語を覚えておくのがおすすめだよ。拍手の手話表現は両手をひらひらさせるんだよ。

- 問

- 正しい横断歩道のわたり方はどれでしょう。

※当てはまるものを全てえらんでね

答え.左右をよく見てからわたる / 横断歩道の手前で止まる - 解説

- 小学生が交通事故にあう原因でいちばん多いのは、「とび出し」なんだ。信号がある場合は青になったのを確認し、必ず左右をよく見てからわたろう。

- 問

- 自転車に乗る時につけなくてはいけないものは何でしょう?

答え.ヘルメット - 解説

- 自転車を運転するときも、お父さんやお母さんの自転車に一緒に乗るときも、乗車用のヘルメットをかぶらなくてはいけないよ。

- 問

- 自転車で車道を通る時には決まりがあります。それはなんでしょう?

答え.左側を通る - 解説

- 自転車は、車道の左側を通ることが決まりになっているよ。ただし、13歳未満の人は、自転車にのるとき歩道を通ることができるよ。

- 問

- 小学生の自転車の交通事故が多い場所はどこでしょう?

答え.交差点 - 解説

- 小学生の自転車の事故のうち、半分近くが交差点で起きているんだ。自転車に乗るときは無理な運転はぜす、「止まれ」の標識がある場所や見通しの悪い交差点では、必ず一時停止して周りの安全を確かめよう。

- 問

- 小学生の交通事故が起きやすい時間帯は次のうちどれでしょう?

答え.16時~18時 - 解説

- 令和6年上半期の小学生の交通事故は、時間帯別では、16~18時の下校時や下校後の時間帯が最も多く発生しているよ。反射材を身につけるなどして安全を心がけよう!

- 問

- 都営地下鉄は全部で4種類あり、浅草線・新宿線・大江戸線、残り1つは何でしょう?

答え.三田線 - 解説

- 都営地下鉄は、浅草線・三田線・新宿線・大江戸線の4路線を運行しているよ。東京観光の定番となった六本木、大きなビルの建設が続く大手町や日比谷など、都心と近郊住宅地を結んでいるんだ。

- 問

- とあらんがマスコットキャラクターの都電荒川線の愛称「東京〇〇トラム」に入る花はどれでしょう?

答え.さくら - 解説

- 東京都交通局では、「東京さくらトラム」を都電荒川線の愛称として決定したよ!また、都電荒川線は、令和6年10月に50周年を迎えるんだ。

- 問

- 都営バスの運転訓練車はどんな特徴があるでしょう?

答え.運転データを集めることができる。 - 解説

- 運転訓練車では乗務員の運転する映像などのデータを集めることができるよ。“運転のくせ”を確認することができるんだ!

- 問

- みんながバスに乗りやすいよう、乗降口のステップを無くしたバスを何というでしょう?

答え.ノンステップバス - 解説

- 「ノンステップバス」は、みんなが乗り降りしやすいように、地面から床までの高さを約30cmにおさめているよ。スロープをつければ車椅子もバスに乗ることができるんだ。

- 問

- 線路にものを落としてしまったときはどうしたらよいでしょう?

※当てはまるものを全てえらんでね

答え.駅員さんに伝える / ホームにあるインターホンを探す - 解説

- 線路にものを落としたときに、自分で拾うのはとても危険だよ。ものを落としたら、すぐにホームにある「駅係員呼出インターホン」を探すか、近くにいる駅員さんに伝えよう。

- 問

- 多摩地域の中で1番面積が大きいのはどこでしょう?

答え.奥多摩町 - 解説

- 奥多摩町の面積は225.53㎢で、都庁のある新宿区と比べるとおよそ12倍の広さがあるんだ。山や川などの自然あふれる世界が広がっているんだ。

- 問

- 多摩を流れる長さ138kmの川の名前は何でしょう?

答え.多摩川 - 解説

- 多摩川は東京都の西部から南部へと流れていき、東京湾に注いでいるよ。春の桜並木や夏のいかだレースなどみんなも参加できるイベントもあるよ!

- 問

- 年間の登山客数が約300万人にのぼる八王子市にある山の名前は何でしょう?

答え.高尾山 - 解説

- 高尾山は、都心から片道約1時間で行くことができるよ。花見と紅葉シーズンは特に多くの観光客で賑わう多摩地域を代表する観光スポットで、初心者でも楽しめる登山コースもあるんだ。

- 問

- 日本ではじめて小平市が農産物として栽培したフルーツは何でしょう?

答え.ブルーベリー - 解説

- 故・岩垣駛夫教授が、日本の気候に合ったブルーベリーをアメリカから取り寄せたのが始まりとなったんだ。ブルーベリー栽培発祥の地が小平市の花小金井南町であったことから、花小金井駅南口ロータリー内に「ブルーベリー栽培発祥の地こだいら」の標柱が建てられているよ。

- 問

- 多摩地域で出会うことができる動物はどれでしょう?

※当てはまるものを全てえらんでね

答え.ニホンカモシカ / ニホンジカ - 解説

- 国の特別天然記念物に指定されているニホンカモシカには、青梅市から奥多摩町にかけて、多摩川や日原川流域の林道沿いで出会うことができるんだ。奥多摩地区にある水道水源林には二ホンジカのほかにも大型ほ乳類が数多く生息しているよ。

- 問

- みんなが互いに支え合い、ともによりよい社会をつくっていくため、国民みんなが国や住んでいるまちに納めているお金を何と呼ぶでしょう?

答え.税金 - 解説

- 税金は、わたしたちがより豊かで安全・安心なくらしを送ることができるように使われているんだ。税金を納めること(納税)は国民の義務と憲法で定められていて、この「納税の義務」は「勤労の義務」「教育の義務」とならんで、国民の三大義務の一つとされているんだよ。

- 問

- 税金でつくられている施設はどれでしょう?

答え.消防署 - 解説

- 公共施設とは、「みんなが使う建物や設備」のこと。消防署のほかにも、公立図書館や公立学校、公園など、わたしたちみんなのために税金でつくられた建物などを公共施設というよ。

- 問

- みんなが安全で快適に暮らすことができるように、税金を使って行っていることはどれでしょう?

※当てはまるものを全てえらんでね

答え.ごみの回収 / 公園の整備 - 解説

- 都や区市町村では、わたしたち住民の安全で快適なくらしのために、ごみの回収・処理を始め、教育や警察・消防、生活に欠かせない身近なものに税金を使っているよ。みんなが使う公園をきれいにする整備も税金が使われているんだ。

- 問

- 税金を払わなければいけないのは、どんなときでしょう?

※当てはまるものを全てえらんでね

答え.本を買うとき / お給料をもらうとき / 温泉に入るとき - 解説

- 消費税は、物を買ったときやサービスを受けたときに、わたしたちが負担しているよ。そのほかにも、お給料をもらうときに納める「所得税」や、温泉に入るときに納める「入湯税」など、いろんな種類の税金があるよ。

- 問

- 東京都の税金の使い道は、どこで決められるでしょう?

答え.東京都議会 - 解説

- 都知事は、1年間にどれくらいの税金が納められるか、また、都の仕事に必要なお金はどれくらいかなどを考えて予算を計画するんだ。そして、都民が選挙で選んだ議員が都議会で話し合い、予算を決めていくんだ。

- 問

- 家庭から集めたごみはどのように処分されるでしょう?

答え.埋められる - 解説

- ごみの多くは燃やされたり、細かく砕かれたりして、最終処分場という場所に集められて埋め立てられているんだよ。新しい処分場をつくる場所を探すのは難しいため、現在の最終処分場をできるだけ長く使えるようにごみを減らす必要があるんだ。

- 問

- 荒川で拾われた1番多いごみはなんでしょう?

答え.ペットボトル - 解説

- 2019年、荒川で拾われたゴミで一番多いものは「飲料ペットボトル」。二番目に多いのが「食品のポリ袋」。プラスチックのゴミが多いことがわかるね。川を流れて海に流れ着いたごみは、生き物が食べて体内に取り入れてしまうなど環境問題につながるので、ポイ捨てをしないことを心がけよう!

- 問

- プラスチックごみの増加が社会問題となっていますが、どのような悪影響があるでしょう?

※当てはまるものを全てえらんでね

答え.地球温暖化が進む / 海の生き物が減る - 解説

- プラスチックは主に石油などの化石資源から作られるんだ。作るとき、ごみとして燃やすときにたくさんの二酸化炭素が出て地球温暖化の原因になったり、川や海に捨てられたごみを海の生き物が食べてしまうことで、病気になったり、命を落としたりするんだよ。

- 問

- わたしたちが日々の生活の中でプラスチックの利用量を減らすためにできる工夫はなんでしょう?

※当てはまるものを全てえらんでね

答え.マイバックを持ち歩く / マイボトルを持ち歩く / マイ箸を持ち歩く - 解説

- プラスチックのリサイクルを進めることはもちろん、長く使い続けられる「 マイバッグ・マイボトル・マイ箸を使う」など、一人ひとりの行動が、大きな力になるよ。

- 問

- プラスチック問題を解決するために大切な3Rに含まれることはなんでしょう?

答え.リユース - 解説

- プラスチック問題を解決するためには、Reduce(リデュース:発生抑制)、Reuse(リユース:再使用)、Recycle(リサイクル:再資源化)の3Rを推進していくことが大変重要なんだ。東京都では、使用済みプラスチックを元の素材と同等の品質に戻す水平リサイクルに取り組む「ボトル to ボトル東京プロジェクト」を民間企業と協力して推進しているんだ。

- 問

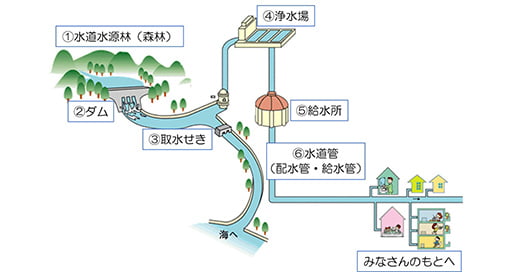

- みなさんが使っている水道水は、どの順番でみなさんのところまで届くでしょう?

A 浄水場 B ダム C 水道水源林(森林) D 給水所・水道管

答え.C→B→A→D - 解説

- 森に降った雨は土にしみこみ、ゆっくりと川に流れてダムでせき止められます。雨の量や、みなさんが使う水の量の変化に合わせて、ダムから川へ流す水の量を調整します。川の水を取水せきで取り入れて、浄水場できれいにします。その後、給水所から水道管を通って、みなさんのところに届けられています。

- 問

- 東京の水源の1つである多摩川の上流域には、水道水源林という森があります。この森が持つはたらきはどれでしょう?

※当てはまるものを全てえらんでね

答え.水をたくわえるはたらき / 山から土が流れ出るのを防ぐはたらき - 解説

- 森林にはたくさんのはたらきがあります。水道局では、みなさんに安定して水を届けるため、土に水をたくわえてゆっくりと川へ流すはたらき(水源かん養機能)や、山から土が流れ出るのを防ぐはたらき(土砂流出防止機能)が十分に発揮されるよう、水道水源林を管理しています。

- 問

- 水道水源林の広さは、おおよそどれぐらいの面積でしょう?

答え.東京都の面積の9分の1 - 解説

- 水道水源林の面積は約250㎢で、東京都全体(約2,194㎢)の9分の1とおなじくらい、とても広い森です。

地図でオレンジの線に囲まれている部分が、多摩川に水が流れ込む範囲です。その中の緑色の部分が水道水源林です。東京都だけでなく山梨県にも広がっています。

- 問

- 森の健康を守るため、東京都水道局では様々な作業を行っています。どんな作業をしているでしょう?

※当てはまるものを全てえらんでね

答え.木の間引きをする / 森を歩き、調査する - 解説

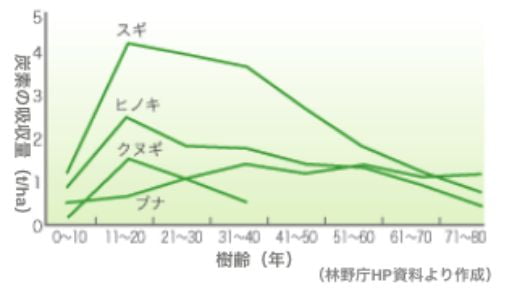

- 水道局の職員が山を歩いて、木が健康に育っているかなど、森に関する様々な調査を行っています。調査の結果を元に、木の間引き(間伐)や、木の枝を切って森を明るくする作業(枝打)などを林業のプロの手を借りて行っています。

※水源林の木は自然に降る雨で育つことができるので、人の手で水をあげることはしていません。

- 問

- 水道水源林を守るために、私たちができることはなんでしょう?

※当てはまるものを全てえらんでね

答え.山にゴミを捨てない / 水道水源林についてしらべる / 水道水源林について、周りの人と話し合ってみる - 解説

- 水道水源林を守るために、山にゴミを捨てないようにすること、動物や植物を大切にすることのほかに、水道水源林をみんながしらべて、その大切さを知ることが必要です。みなさんが水源林のことを調べて水源林博士になって、周りの人にたくさん教えてあげてくださいね!

- 問

- 神津島では、ある魚がたくさんとれることを願って行われる行事があります。ある魚とは何でしょう?

答え.かつお - 解説

- 神津島では、古くからかつお漁がさかんで、島民の税はかつお節で納められていた時代もあったと伝えられています。かつおがよく獲れることを願う、「神津島のかつお釣り行事」は東京都の重要無形民俗文化財や国の重要無形民俗文化財に指定されています。

- 問

- 江戸時代から佃島(つくだじま)で行われている伝統的な踊りは何というでしょう?

答え.盆踊り - 解説

- 江戸時代から、佃(つくだ)では盆踊りが行われてきました。ちょうちんの下で、太鼓のリズムと踊り唄にあわせて踊ります。「佃島の盆踊」は、東京都指定無形民俗文化財になっており、貴重な民俗芸能です。

- 問

- 高尾山で行われる、ある物の上を素足で歩いて渡るお祭りは何というでしょう?

答え.火渡り祭 - 解説

- 高尾山で行われる火渡り祭では、火の上を素足で歩く修行を実演します。火によって災いをはらう「火の行」の修行によって、世界平和、長生き、交通安全、健康などを願います。一般の方も参加可能です。

- 問

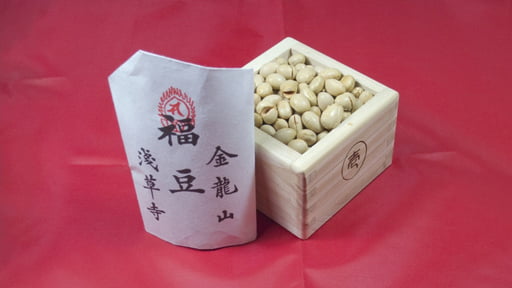

- 浅草寺で行われる2月の伝統行事は何でしょう?

答え.豆まき - 解説

- 江戸時代に、最初に節分の行事を行なったのは浅草寺です。浅草寺の豆まきは、「観音さまの前には鬼はいないこと」にちなみ、「鬼は外」とは言わず、「千秋万歳福は内」と発声するのがならわしです。

- 問

- 日本最古の花火大会と言われる隅田川花火大会は昔は何と呼ばれていたでしょう?

答え.両国の川開き - 解説

- 1732年に、食料不足による飢えや疫病が流行して多くの死者が出ました。そこで、亡くなった方を供養(くよう)したり、悪い病気を払ったりするために水神祭を行いました。その際、花火を上げたことが「両国の川開き」の由来とされています。

- 問

- 食品ロスとは何のことでしょう?

答え.食べられるのに捨てられる食品 - 解説

- 食べ残しや買いすぎなどにより、捨てられてしまう食べ物を「食品ロス」といいます。日本では、年間523万トンもの食品ロスが発生しており、そのうち約半分が一般家庭で発生しています。(令和三年度推計値)

- 問

- 家でできる食品ロスを減らすための活動で正しいものはどれでしょう?

答え.冷蔵庫を整理整頓する - 解説

- 東京都では、食品ロスについて考え、減らすために行動してもらうきっかけとして、「東京食品ロス0(ゼロ)アクション」を実施しています。その中の1つとして、冷蔵庫の中を整理整頓することが挙げられます。食品が探しやすくなり、使い忘れなどによる食品ロスを防ぐことができます。

- 問

- 様々な経験をしながら、健全な生活を送れるよう、「食」に関する知識を身につけることを何というでしょう?

答え.食育 - 解説

- 好きなものばかりを食べていると栄養バランスがくずれたり、食べきれなくて食品ロスが生まれたりします。東京都では、「食育」を通して、心と体を健康にするために、「東京都食育推進計画」を発表し「食育」が広まるよう取り組んでいます。

- 問

- 地元で採れたものを、地元で食べることを何というでしょう?

答え.地産地消 - 解説

- 地元で採れたものを地元で食べることを、「地産地消」といいます。東京都は、八王子市内に「とうきょう元気農場」を開きました。そこで取れた食材は都心部の小中学校の給食等に使われています。さらに、9割以上の都内公立小・中学校における学校給食で地場産物が活用されています。

- 問

- 1997年に開発された東京のブランド豚を何というでしょう?

答え.トウキョウX - 解説

- 「トウキョウX」は、1997年7月に認定された、3つの品種の豚の長所が取り込まれた新しい豚です。豚の名は「トウキョウX」、豚肉の名は「TOKYO X」とつけられました。

- 問

- モノを燃やすことで発生する二酸化炭素の量が増えると何が起こるでしょう?

答え.地球温暖化 - 解説

- 地球の温度が上がることを、地球温暖化といい、このまま地球温暖化が進めば、2100年頃には、地球の温度は1.1~6.4度上昇し、氷河が解けて海面は18~59センチ上昇するといわれています。それによって、様々な異常気象などが起こり、私たちの生活にも大きな被害がおよぶ可能性があります。

- 問

- 二酸化炭素を出さない発電方法はどれでしょう?

※当てはまるものを全てえらんでね

答え.地下のマグマの力を利用した地熱発電 / 水の流れる力を利用した水力発電 - 解説

- 二酸化炭素を出さない、再生可能エネルギーを使った発電方法は大きく分けて5種類あります。

「太陽の光を利用した太陽光発電」

「風の力を利用した風力発電」

「水の流れる力を利用した水力発電」

「家畜のふん尿や生ごみ、木くずなどを利用したバイオマス発電」

「地下のマグマの力を利用した地熱発電」の5種類です。

- 問

- 風力発電に付いている羽の部分は何と呼ばれているでしょう?

答え.ブレード - 解説

- 風力発電の大きな羽のような部分は「ブレード」と呼ばれています。

ブレードは、風を受けて回転することで、風の力を電気に変える大切なパーツです。ブレードの形や大きさは、風をうまくキャッチできるように工夫されています。

- 問

- 家の屋根の上に、黒いパネルを設置する家が増えてきました。そのパネルは何のために設置しているでしょう。

答え.電気を作るため - 解説

- 家庭のエネルギー消費量は、2000年頃から増加しています。大都市東京ならではの “屋根”の多さを最大限活用し、家庭で消費する電気を家庭で作る取組が進んでいます。

また、東京都では家で太陽光発電を行う場合、パネルの設置に必要なお金を支援しています。

- 問

- 東京都で水力発電を行っている川はどれでしょう?

答え.多摩川 - 解説

- 東京都交通局では、多摩川の水を利用し「多摩川第一発電所」「白丸発電所」「多摩川第三発電所」の3つの発電所で電気を作っています。これらの発電所の1年間に発電する電力量は一般家庭の約35,000世帯の使用量になります。

- 問

- 100年前の1923年9月1日に発生し、東京に大被害をもたらした災害は何でしょう?

答え.関東大震災 - 解説

- 1923年9月1日、関東地方にマグニチュード7.9の大地震が発生しました。関東大震災の死者・行方不明者は約10万5千人であり、そのうち、火災による死者は約9万2千人にものぼりました。その後、日本で初めて近代的な都市計画手法を取り入れた復興計画が作成され、火災で建物等が失われた地域を中心に、道路や橋、公園などが整備され、現在の東京の街づくりにもつながっています。

- 問

- 2040年代を目標に東京都が行っている「TOKYO強靭化プロジェクト」とは何に強い東京を目指すプロジェクトでしょう?

答え.災害 - 解説

- 集中豪雨や台風、大地震など、大きな災害はいつ起きてもおかしくありません。これらの災害によって、みんなが住むまちや、くらしに大きな被害が起きることがあります。東京都では、みんなが大人になったときにも、東京が、こうした自然災害に対して安全で安心できるまちであるためにTOKYO強靭化プロジェクトを進めています。

- 問

- 災害対策として都内の道路からあるものが減少しています。それは何でしょう?

答え.電柱 - 解説

- 電柱が減少すると、台風や地震などの災害時に、電柱が倒れたり、電線が垂れ下がったりするといった危険がなくなります。 倒れた電柱に道をふさがれることがないため、災害時の緊急車両の通行もスムーズになります。また、電柱を地下に埋めることで、歩道を広く確保でき、電線類が見えなくなるため、美しい街並みが形成されます。

- 問

- 自分の住む地域に起こりうる災害を理解し、どこに避難すればよいかを把握できる"地図"のことを何というでしょう?

答え.ハザードマップ - 解説

- 大型地震や大規模な風水害など、自分たちが暮らす場所が災害に遭ったときにどのような行動を取ればいいか分からない!

そうした不安を事前に打ち消してくれるのが「ハザードマップ」です。

台風や地震のとき、どこが危険なのか、あらかじめ正しい知識を得ておけば、慌てることなく災害時に対応することができます。

- 問

- もし火災を見つけて、消防車を呼ぶ場合はどの番号を押せばいいでしょう?

答え.119 - 解説

- もし火災を見つけたら、まずは大人に知らせましょう。もしひとりであれば、周りを見渡して火災報知器があれば押して、みんなに知らせてください。消防署を呼ぶときの電話番号は「119番」です。選択肢の「171」は災害用伝言ダイヤルで、地震、火山噴火などの災害の発生により、被災地への通信が、つながりにくい状況になった場合に使用できる声の伝言板です。

- 問

- 日本の道路の中心とも言われている、東京にある橋はどこでしょう?

答え.日本橋 - 解説

- 日本橋は、江戸時代の主要道路である五街道(東海道、中山道、日光街道、奥州街道、甲州街道)の起点に定められていました。現代でも、日本の道路の中心地のシンボルとして、橋の中央に「日本国道路元標」が設置されています。

- 問

- 水害対策として、人工的に作られた川はどこでしょう?

答え.荒川 - 解説

- もともと荒川と隅田川は繋がった1本の川でした。しかし、大きな水害が何度も発生したため、1本の川を途中で2本の川に分ける大工事が行われました。荒川のうち、北区にある岩淵水門から下流全長22kmは、1913年から17年がかりで人工的に作られた「荒川放水路」です。現在は、この「荒川放水路」を正式に「荒川」と呼んでいます。

- 問

- 東京で最初に指定された「公園」は5つあります。浅草、芝、深川、飛鳥山、残り一つの公園は次のうち、どこでしょう?

答え.上野恩賜公園 - 解説

- 江戸時代には、「公園」という場所は存在していませんでした。明治時代に入ると、アメリカやヨーロッパの都市が有していた「公園」という施設を導入することを計画し、1873年に浅草、上野、芝、深川、飛鳥山の5箇所の公園が生まれました。

- 問

- 東京で一番高い山はどこでしょう?

答え.雲取山 - 解説

- 雲取山は、東京都・埼玉県・山梨県にまたがる標高2,017mの山であり、東京都では一番高い山です。日本百名山にも選ばれています。また、雲取山の山林は、水源林としてみんなの生活にも密接に関係しています。

- 問

- 江戸城を造り直す際に整備された青梅街道はどこから始まっているでしょう?

答え.新宿 - 解説

- 青梅街道は、新宿から青梅を通り、甲府に続く道です。江戸時代初期(1606年)に江戸城を造り直す際に、青梅から石灰を運ぶために作られたといわれています。今では物流のほかに通勤、レジャーなど、都心部と多摩地域を結ぶ私たちの生活に欠かせない道になっています。

- 問

- 生産量日本一と言われている、利島の特産品はどれでしょう?

答え.つばき油 - 解説

- 利島はつばき油の生産量日本一の島として知られ、江戸時代から200年以上に渡り、つばき油を生産してきました。

冬の開花期には島全体が真っ赤に染まり、花が散る2月下旬〜3月頃の畑は島の人々に“つばきのじゅうたん”と呼ばれています。あたり一面がつばきの光景が見られるのは世界でも利島だけです。

- 問

- 伊豆大島にある日本で唯一のものはなんでしょう。

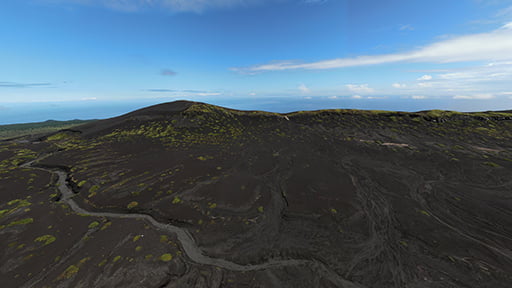

答え.砂漠 - 解説

- 伊豆大島の中央にある”三原山”の周りには、三原山の噴火によって降り注いだ火山岩で覆われた「裏砂漠」があり、一面真っ黒な景観が特徴です。

「裏砂漠」は国土地理院が発行する地図に唯一「砂漠」と表記された場所です。

- 問

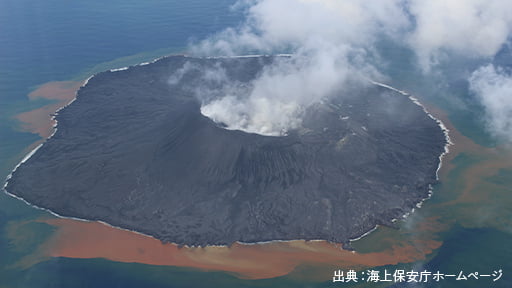

- 東京都に一番最近できた島はどこでしょう?

答え.西之島 - 解説

- 西之島は、小笠原諸島父島の西にある無人島です。実は、1973年と2013年以降の海底火山の大噴火で噴き出した溶岩などで大きくなった新しい島です。西之島では、2019年の噴火によって島が溶岩に飲み込まれ、陸の生物がほぼいなくなってしまいました。そのため、何もない状態から新たに植物や昆虫、鳥類などが島にどうやって住みつくのかを観察できます。どのように生態系が作られていくのかを知ることができる、世界が注目している場所です。

- 問

- 小笠原諸島にしか生息しない生き物はどれでしょう。

答え.オガサワラオオコウモリ - 解説

- 小笠原諸島はその長い歴史のなかで、他の大陸や島と一度もつながったことがありません。

そのため、小さい島ながらも、固有種という、ある地域にだけ生息する生物が多く存在します。「オガサワラオオコウモリ」や「メグロ」などは、小笠原諸島の固有種です。

- 問

- 青ヶ島にないものはなんでしょう。

答え.番地 - 解説

- 日本で最も人口が少ない自治体の青ヶ島村。青ヶ島は国内でも唯一の村全域が住所に使う番地の存在しない島です。郵便物の宛先は 「東京都青ヶ島村」と書けば、あとは「郵便番号」と「宛名」だけで届きます。

- 問

- 次のうち、もっとも空気を汚さない乗り物はどれでしょうか。

答え.自転車 - 解説

- 自転車は人の力で走るから空気を汚さないけれど、

ガソリンで走る車は排気ガスを出すので、空気を汚してしまうんだ。

東京都環境科学研究所では、継続して、空気を汚す物質、雨や風などの測定をしているよ。

- 問

- ごみを減らすために、心がけると良いことはどれでしょうか。

答え.本当に必要か、よく考えて買い物する - 解説

- ごみを減らすためには、次の3つが大事!

まず、ごみになるものを買わない。(リデュース)

次に、買ったものを何度も使う。

(リユース)

そして、捨てる時はごみの種類ごとに分けて再生する。(リサイクル)

地域のルールを守って、トライしてみよう!

- 問

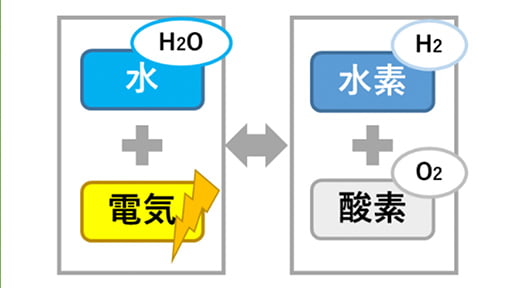

- ガソリンの代わりに車の燃料となる「水素」は、何から作ることができるでしょうか。

答え.水 - 解説

- 水素は水から作ることができて、その水素から電気を作ることができる。それで、車が走るんだ。

ガソリンを使うと排気ガスが出てしまうけど、水素なら空気を汚さず、環境に優しいよ!

- 問

- 世界の気温が昔より上がっているのは、なぜでしょうか。

答え.電気やガスをたくさん使っているから - 解説

- 電気を作る時やガソリン車が走る時は、燃料を燃やして、二酸化炭素が出るんだ。これが増えると地球に熱がたまって、気温が上がってしまうんだよ。

地球温暖化を食い止めるために、電気をむだづかいしない、自然エネルギーを使う、などにトライしよう!

- 問

- 地球温暖化が進むと、たとえばどんなことが起きるでしょうか。

答え.大雨が増える - 解説

- 地球温暖化によって気温が上がると、雲ができやすくなって、大雨が増えてしまうんだ。

また、夏の暑い日は、熱中症も増えてしまうよ。

このような状況では、日頃から災害に備えたり、暑さ対策をしたりして、気候変動に「適応」していくことも大事だよ。

- 問

- 東京の空気は、昔(1960年頃)と比べて、きれいになっているでしょうか

答え.きれいになっている - 解説

- 写真は1960年頃の東京です。昔の東京では、自動車や工場からたくさんの排気ガスが出され、遠くの景色がかすんだり洗濯物にすすが付いてしまったりしていました。様々な対策を行ってきた結果、その頃と比べると、今の東京の空気はとてもきれいになっています。

- 問

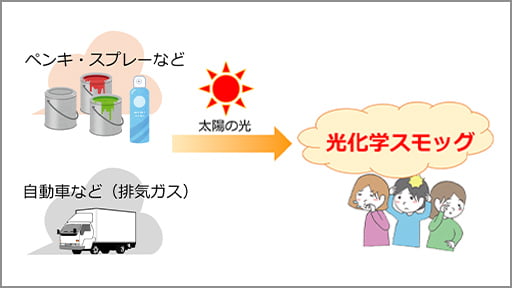

- 東京の空気はもう十分きれいだから、特に何もする必要がない

答え.間違っている - 解説

- 東京では、毎年夏になると「光化学スモッグ注意報」が出ています。光化学スモッグは、有害な物質が大気中にたまり、白いモヤがかかったようになることで、目がチカチカしたり、のどが痛くなったりするなど健康に被害が出ることがあります。

- 問

- 光化学スモッグを起こす原因として、どんなものがあるでしょうか。

※当てはまるものを全てえらんでね

答え.工場で使用する薬品など / 家庭で使用するスプレー缶など / 自動車の排気ガス - 解説

- 光化学スモッグは、スプレー缶やペンキなどから出る物質や自動車から出る排気ガスが、太陽の光により化学反応を起こすことで発生します。

- 問

- 例えば、虫よけスプレーには主にスプレー式と霧吹き式のものがあります。より空気を汚さないものはどちらでしょうか

答え.霧吹き式 - 解説

- スプレータイプのものは、ボタンを押すとシューっと勢いよく中身が出てきて便利ですが、その中には空気を汚してしまう物質が含まれているタイプがあります。空気をもっときれいにするためには、身近な製品から、霧吹き式などの空気を汚さないものを選ぶことが大切です。

- 問

- 自動車は、どれも排気ガスで空気を汚している

答え.間違っている - 解説

- 自動車の中にも、ガソリン自動車、電気自動車、燃料電池自動車など、様々な種類があります。ガソリンなどの化石燃料で走る自動車は排気ガスを出しますが、電気で走る電気自動車や水素で走る燃料電池自動車は排気ガスを出しません。

- 問

- 江戸の庶民の代表的な住まいは「九尺二間(くしゃくにけん)の裏長屋」でした。居間の広さは何畳あったでしょうか?

答え.4.5畳 - 解説

- 江戸時代、庶民の代表的な住まいである「九尺二間の裏長屋」は、間口9尺(約2.7m)、奥行き2間(約3.6m)、約3坪の広さで、台所兼用の土間と4.5畳の畳敷きの居間がありました。家族全員が一つの部屋で暮らしていました。

(画像:棟割長屋模型 江戸東京博物館/製作 復元年代:江戸時代後期)

- 問

- 長屋の住人は、生活に必要な飲み水をおもにどこから汲んでいたでしょうか?

答え.井戸 - 解説

- 水は共用の井戸で汲み、各部屋の桶(おけ)などにためておきました。江戸市中には網の目のように地下水路が張り巡らされ、多摩川からひかれた玉川上水が流れていました。江戸の町に数多く設けられた井戸のほとんどは、地下水を汲み上げる掘り抜き井戸ではなく、上水を汲み上げる上水井戸でした。

(画像:「星の霜当世風俗 水を汲む女」 歌川国貞(初代)/画 伊勢屋利兵衛/版 1819年(文政2)頃 江戸東京博物館蔵)

- 問

- 長屋の部屋では、ふとんをどこに片付けていたでしょうか?

答え.部屋のすみ - 解説

- 長屋暮らしの一家には、個室はもちろん、押入れやクローゼットもありませんでした。朝になると、ふとんはたたんで部屋のすみに片付けていました。せまい家でも、一家に一台は、煮炊き用の竈(へっつい)があり、土間が台所となっていました。

(画像:棟割長屋模型 江戸東京博物館/製作 復元年代:江戸時代後期)

- 問

- 着物を手に入れるときの、もっとも一般的な方法は?

答え.古着を買う - 解説

- 江戸に暮らす多くの人が古着を買い、修繕(しゅうぜん)しながら大切に着続けました。着物のぬい目を全部ほどいて洗い、しわを伸ばして乾かす洗い張りという面倒な作業も、長屋の住人で協力して行いました。衣類の役目を終えた布地もおむつやぞうきんとして使われました。

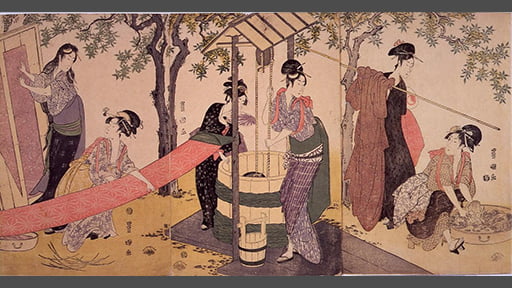

(画像:「洗い張り」歌川豊国(初代)/画 蔦屋重三郎/版 1796-97年(寛政8-9) 江戸東京博物館蔵)

- 問

- 長屋の雪隠(せっちん=トイレ)に溜まった糞尿(ふんにょう)は、汲み取られた後、あるものに利用されました。それは何でしょうか?

答え.肥料 - 解説

- トイレは雪隠と呼びました。小便所に扉はなく、大便所の扉も下半分しかありませんでした。溜まった糞尿を汲み取る人は、長屋を管理する大家にお金や野菜を払い、糞尿を買い取るようになりました。これらの糞尿は農家に売られて肥料となりました。

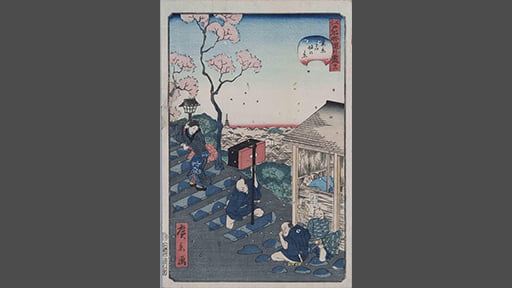

(画像:「江戸名所道外尽 廿八 妻恋こみ坂の景」 歌川広景/画 1859年(安政6) 江戸東京博物館蔵)

- 問

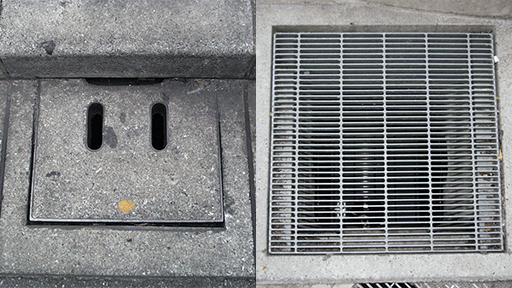

- 道路に溜まった雨水を下水道に送るためのもので、ふたに雨が入る穴が開いているものは何でしょう?

答え.雨水ます - 解説

- 雨水ますはふたに雨が入る穴が開いていて、道路などが水びたしになるのを防ぎます。雨が流れ込みやすい交差点には必ず設置され、周囲の面積によって受け入れる雨量を計算して道路の両側についています。

- 問

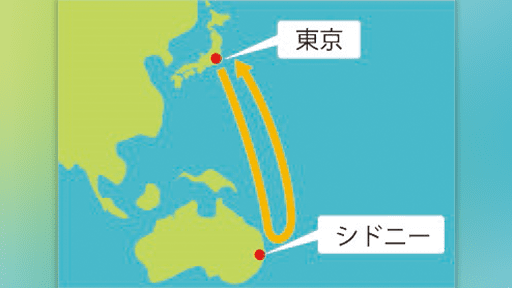

- 東京都23区の下水道管を全部つなぐとどのくらいの長さになるでしょう?

答え.約16,000km - 解説

- これは東京とオーストラリアのシドニーを往復した長さとほぼ同じです。多摩地域では、都と市町村が共同で管理する下水道管と、市町村だけで管理する下水道管があり、このうち都が管理する下水道管の長さは約230kmになります。

- 問

- 下水道管の大きさは、小さいものだと直径15cmくらいですが、大きいものだとどれくらいの大きさでしょう?

答え.直径8.5m - 解説

- 直径8.5mある下水道管は和田弥生幹線と言って、大雨が降ったときに街が浸水しないように、雨水を一時的に貯めておく大きな下水道管です。長さは2.2kmもあり、小学校のプール400杯分の雨水を貯められます。

- 問

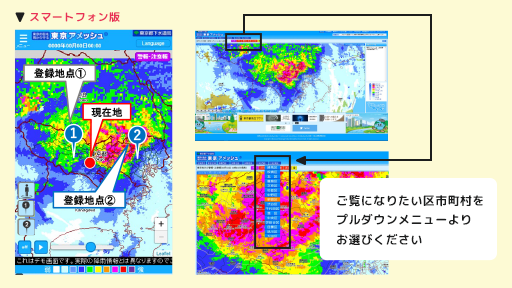

- 東京都下水道局ホームページにある、雨降りの状況がわかるシステムを何というでしょう?

答え.東京アメッシュ - 解説

- 東京都下水道局では、雨の情報を正確に知り、浸水被害を防ぐため、東京アメッシュをつかっています。ポンプ所や水再生センターなど、下水道施設の運転には欠かせません。

- 問

- マンホールは何をするためにあるでしょう?

答え.下水道管の点検やそうじ - 解説

- 下水道管の点検やそうじをする時に、人や機械が出入りするための施設です。ちなみに、マンホールは英語で「マン(人)」と「ホール(穴)」を組み合わせてできた言葉です。

- 問

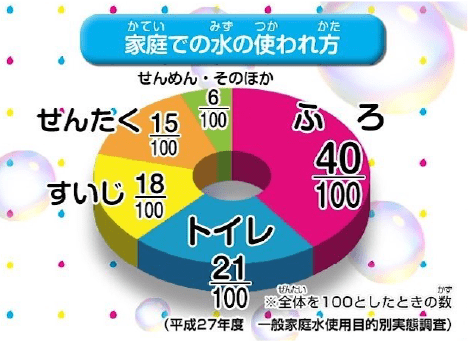

- 家庭で一人が一日で使う水の量はおよそどれくらいでしょう?

答え.約230リットル - 解説

- 家庭で一人が1日に使う水の量は約230ℓ、2リットルのペットボトル115本分になります。お風呂、トイレ、料理や洗い物を含めた炊事、洗濯、洗面・その他の順で、家庭では水がたくさん使われています。

- 問

- 一人が1日に必要な飲み水の量は、500ミリリットルのペットボトルで何本分でしょう?

答え.6本分 - 解説

- 一人が1日に必要な飲み水の量は、500ミリリットルのペットボトル6本分、3リットルの水が必要です。

みなさんのお家でも、今日からでもお水を貯めておきましょう!

- 問

- 東京都内に埋まっている水道管すべてを一本に繋げると、どのくらいの長さになるでしょう?

答え.約27,000km - 解説

- 東京都内に埋まっている水道管すべてを一本につなげると、約27,000キロメートルもの長さになります。これは地球2/3周くらいの距離なんです。こんなに長いのは。あるところの水道管が壊れても別の水道管を通って水が届くように、網の目のようにはりめぐらせているからです。

- 問

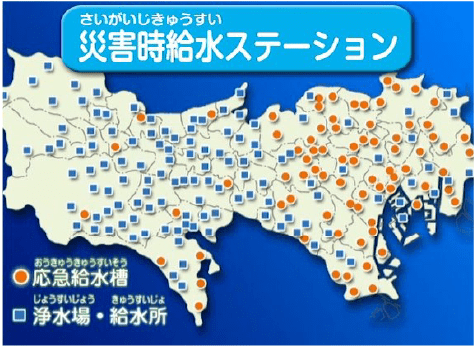

- 災害時給水ステーションは東京都内にどれくらいあるでしょう?

※地震などが起きて水が出なくなったときに水を配る場所を「災害時給水ステーション」といいます。

答え.200カ所以上 - 解説

- 災害時給水ステーション(給水拠点)は都内に200か所あり、全部合わせると25mプール約2000はい分、約100万㎥の水をたくわえています。

- 問

- 次のうち、浄水場の工程の順番として正しいものはどれでしょう?

A 塩素消毒 Bろ過 C沈殿 D高度浄水処理

※浄水場は、せきから流れてきた川の水を取り入れ、泥などの汚れを取り、安全でおいしい水道水にする役割をもっています。

答え.C→D→B→A - 解説

- 東京都水道局の浄水場では、せきから流れてきた川を取り入れ、まずは「沈でん池」で水に混ざった大きな汚れを落とします。

次に「高度浄水処理」という方法でにおいの元を取り除きます。

そのあとは「ろ過池」でさらに細かい汚れを取り除いて、最後に塩素で消毒して安全な水をつくり、皆さんにお届けします。

- 問

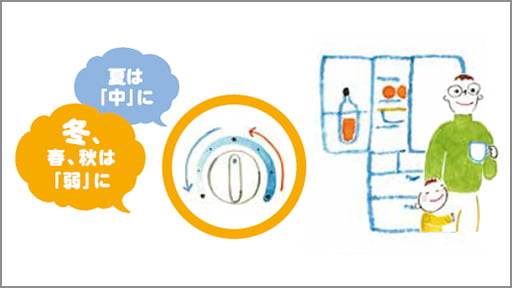

- 冷蔵庫のなかの設定温度は、【中くらい】よりも【強い】にして、冷やしたほうが節電になる。

答え.間違っている - 解説

- 冷蔵庫には冷やす温度を設定するスイッチがある。温度設定を「強」から「中」に変えることで節電になるんだ。「中」の設定に変えても十分に冷やすことができるからだよ。冬は「弱」に設定すると更に省エネに。一度の設定でずっと省エネできる対策だよ。

- 問

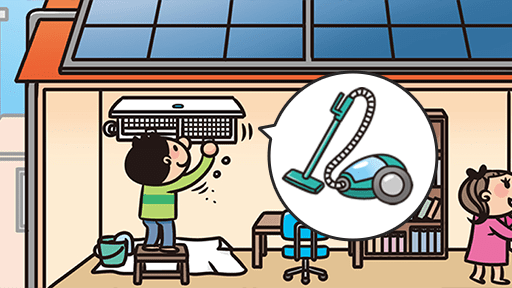

- エアコンのフィルターをそうじすると、冷たい空気や暖かい空気を送る力が強くなり、省エネになる。

答え.正しい - 解説

- エアコンのなかにあるフィルターには、ほこりがたまりやすい。そうじきで吸ったり、その後でフィルターを水で洗ったりすると、冷たい空気や暖かい空気が作りやすくなり、電気を使う量も減らすことができるよ。夏にも冬にも有効な取組だよ。

- 問

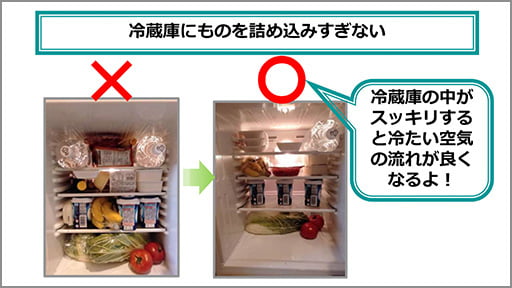

- 冷蔵庫の中は、食べ物をたくさん詰めこんだ方が、省エネになる。

答え.間違っている - 解説

- 冷蔵庫の中を半分くらいに見えやすいくらいにしておくと、冷蔵庫がスムーズに働くことができて省エネになるよ。「食べられないまま、捨てられてしまう“食品ロス”」をなくすことにもつながるよ。

- 問

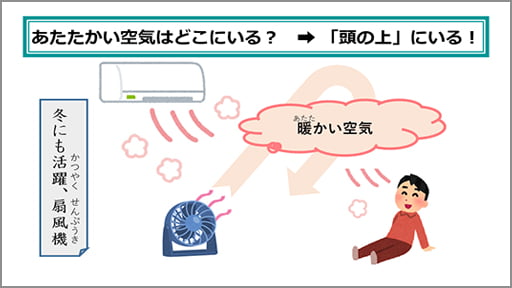

- 夏だけではなく冬も、「扇風機」を使うことは、省エネにつながる。

答え.正しい - 解説

- 暖かい空気はお部屋の上のほうにいる。だから、扇風機を天井に向けてまわすと、空気がかきまざって、部屋中にあたたかい空気を広げることが出来るんだよ。扇風機は冬にもかつやくできるんだ。みんなも試してみてね。

- 問

- 電気を大切にする合言葉は「HTT」。このHTTに含まれていないものはどれ?

答え.T:つかう - 解説

- 「HTT」とは、電気を「H:へらす」、「T:つくる」、「T:ためる」のことだよ。

環境を守るおうちのリーダー:「わが家の環境局長」になって、おうちでできる「HTT」に、家族と一緒にアクションしてみてね!

- 問

- 植物は、昼間、何を吸い、何を出してくれるでしょうか?

答え.二酸化炭素・酸素 - 解説

- 植物は、二酸化炭素を吸って、酸素を出してくれています。

また、植物が樹齢を重ねると、二酸化炭素を吸う量が少なくなっていきます。

- 問

- 公園や森林などのみどりには、どんな役割があるでしょうか?

※当てはまるものを全てえらんでね

答え.遊び、憩いの場をつくる / 雨水をためる / 涼しくする - 解説

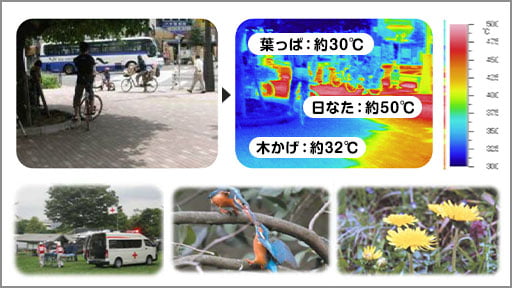

- みどりがつくる心地よい空間は、私たちの触れ合いの場、運動やレクリエーションの場になります。

みどりのある場所は、災害時の避難場所・防災拠点になり、さらにまちで起こった火事が周りに広がることを防いでくれます。

また、みどりは日差しをさえぎって、涼しい日陰をつくってくれます。

このように、まちに多様な機能をもたらしてるよ。

- 問

- 公園や川辺、宅地の中やビルの上など東京にはたくさんのみどりがあるね。

さて、この東京のみどり、この数十年で増えているでしょう、減っているでしょうか?

答え.減っている - 解説

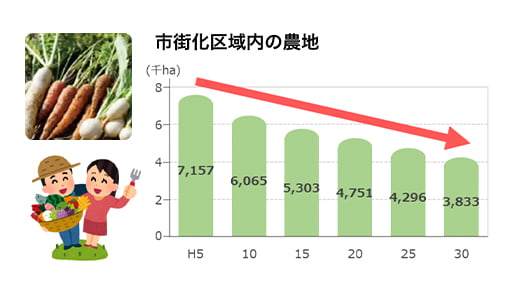

- 平成30年の東京のみどり率は、52.5%と、5年間で0.5%減少しています。

特に、農地は25年間で約3,300haも減少しています。

この面積は、なんと山手線内側の約半分に相当します。

このまま減り続けてしまうと、様々な問題が生じます。

・吸収する二酸化炭素量の量が減ってしまう

・涼しい場所が減ってしまう

・生き物のすみかがなくなってしまう

など

- 問

- 東京には、いくつ公園があるでしょうか?

答え.約12,000箇所 - 解説

- 東京には、約12,000箇所の公園があります。この数は、年々増加しています。東京都では、令和2(2020)年度から令和12(2030)年度末までの11年間で、130haの公園を開園する予定です。

- 問

- 東京で採れる農産物第1位(産出額)はなんでしょうか?

答え.小松菜 - 解説

- 東京で採れる農産物(産出額)の第1位は小松菜(8.3%)、2位はホウレンソウ(7.0%)、3位はなし(6.1%)です。

農地もまちのみどりの一部であり、東京の都市活動や地域に大きく貢献しています。

しかし、この面積が年々減っています。このため、これらの農地を守っていくために、都では様々な取組を進めています。

- 問

- 新宿御苑の中には3つの様式の庭園があります。実際にないのは次のうちどれでしょう?

答え.ドイツ式庭園

- 問

- 原宿にある竹下通りの長さは何mでしょうか?

答え.約350m

- 問

- 江戸東京たてもの園の中には、ある総理大臣の家が移設されました。その総理大臣はだれでしょう。

答え.髙橋是清

- 問

- 多摩六都科学館にはプラネタリウム以外にテーマごとに展示室があります。その展示室とはいくつあるでしょう?

答え.5つ

- 問

- 江戸城(現在の皇居)の別名はなんでしょう?

答え.千代田城

- 問

- 大田区にある平和の森公園では、「ある川」をわたることをイメージしたアスレチックがあります。何川でしょう?

答え.多摩川

- 問

- 足立区にある舎人公園では、災害がおきた時、活躍するものがあります。それはなんでしょうか?

※当てはまるものを全てえらんでね

答え.公園灯 / ベンチ / ポンプ

- 問

- 水元公園には、都内最大規模の花しょうぶ園があります。6月ごろには、約100種、どれくらいの花しょうぶがさくでしょうか?

答え.14000株

- 問

- 東京駅の待ち合わせスポットとして有名な、銀のすずは東京駅のどこにあるでしょうか?

答え.八重洲地下中央口改札の前

- 問

- 昔、新宿御苑は何省が管理していたでしょうか?

答え.宮内省

- 問

- 東京スカイツリー®は世界で一番高い「電波塔」ですが、世界で一番高い「建物」は何でしょう?

答え.ブルジュ・ハリファ

- 問

- 「椿」が有名な大島ですが「東京都立大島公園椿園」では、どれくらいの椿の品種があるでしょうか?

答え.約1000種類

- 問

- 多摩六都科学館にあるプラネタリウムドームの名前はなんでしょう?

答え.サイエンスエッグ

- 問

- 江戸城(現在の皇居)の天守は、江戸時代に何回建てなおされたでしょうか?

答え.3回

- 問

- 大田区にある平和の森公園はアスレチックやテニスコート、弓道場などがある、大きな公園です。平和の森公園は、東京ドーム何個分の面積でしょう?

答え.約2個分

- 問

- 足立区にある舎人公園には、つり池があります。つり池ではたくさんの魚がいますが、その一つに挙げられるのは次のうちどれ?

答え.フナ

- 問

- 水元公園では、カワセミを見ることができます。カワセミのオスとメスを見分けるポイントはクチバシの色です。メスのクチバシの特徴はどれが正しいでしょうか?

答え.クチバシの上が黒色・下が赤色

- 問

- 東京駅は、何番線まであるでしょうか?

答え.23番線

- 問

- 新宿御苑は、もともと何があった場所でしょうか?

答え.大名屋敷

- 問

- 東京スカイツリー®の「天望デッキ」の高さは何mでしょうか?

答え.350m

- 問

- 国立科学博物館附属 自然教育園には、池があります。その池の名前は何でしょう?

答え.ひょうたん池

- 問

- 多摩六都科学館のプラネタリウムで星を映すとうえいき「ケイロンII」でうつしだせる星の数はこのうちいくつでしょう?

答え.140,000,000個

- 問

- 小笠原諸島には伝統的なおどりがあります。そのおどりの名前は何でしょう?

答え.南洋おどり

- 問

- 大田区にある平和の森公園のひょうたん池では、どの植物が見られるでしょう?

答え.はす

- 問

- 生きている化石として知られるメタセコイア。水元公園には、都立公園で最大規模のメタセコイアの森があります。何本の木が植えられているのでしょうか?

答え.約1500本

- 問

- 東京都の水源林を守っている人は?

答え.水道局の人

- 問

- 足立区元渕江公園がメイン会場である「光の祭典」のイルミネーションのテーマに選ばれたことのないのはどれでしょう?

答え.光の花の道

- 問

- 江戸東京たてもの園の入口にあるビジターセンターは、ある記念行事の時につくられた物を移設・改修した物です。その行事は、何でしょう?

答え.皇紀2600年記念式典(1940)

- 問

- 国立科学博物館附属 自然教育園に植えられたスダジイの木は何年前からあるでしょう?

答え.約400年前

- 問

- 江戸城(現在の皇居)には、国の重要文化財に指定されている門が何こあるでしょう?

答え.3こ

- 問

- 小笠原村へ行くための船は、何日間に1回出発するでしょう?

答え.おおむね1週間に1回

- 問

- 足立区にある舎人公園の面積は約何ヘクタールでしょうか?

答え.約65ヘクタール

- 問

- 葛飾区金魚展示場に24種、約1000ひきの金魚がいます。江戸前金魚と呼ばれ、突然変異で生まれた目の赤い金魚はどれでしょうか?

答え.江戸茜

- 問

- 東京都の水源林の広さは、どのくらいでしょうか?

答え.東京都全体の10分の1

- 問

- 足立区元渕江公園は、春になると、「区の木」であるさくらとともに楽しめる「区の花」がきれいにさいています。その花はどれでしょう?

答え.チューリップ

- 問

- 東京湾でよくとれる生き物は次のうちどれでしょう?

※当てはまるものを全てえらんでね

答え.クルマエビ / モクズガニ

クイズ大会で出題されているクイズは

なるほど白書のトップページからも挑戦できるよ!

クイズ大会で出題されたクイズの中には

ワークショップに参加してくれたお友達が

考えているクイズがあるよ!

クイズができるまでの記録を覗いてみよう!